专访海尔高级副总裁周云杰

RR:《产品可靠性报告》记者 唐堂

周:周云杰

周云杰,海尔集团高级副总裁。长期负责海尔的海内外市场,近年来又开始主抓集团内部质量工作。将市场与质量工作一肩挑,这种分工本身就凸显了海尔对产品与客户关系的一种思考。我们对周云杰的采访,首先从陪同采访的海尔质量保障经营公司总经理王军的身份转变开始。

周:可以这么说。我们提出的“三个转”源于我们对市场变化的思考。在互联网时代,企业和客户的关系发生了变化:一是用户可以参与前端设计,二是信息变得更加开放,三是可以搭建更即时的交易平台。

总而言之就是用户的需求在变,现在的用户比以往更关注产品之外的东西,而不单是产品的使用功能。更多的消费者越来越关注产品是不是环保,是不是节能,是不是有污染。比如,洗衣机不仅要洗得干净,而且不能损害衣服,洗净后的衣物不能伤害消费者的皮肤,等等。客户需求发生变化,要求企业必须也要改变。所以我们提出来的第一个“转”就是从“企业的信息化”向“信息化的企业”转变。“企业的信息化”是以企业为主体,按照信息化的手段去管理去改造;“信息化的企业”是以市场、客户为中心的再造,其目的是通过信息化打造出为客户创造价值的流程,以最快的速度提供用户需要的产品和服务,满足用户需求。

在这种变化中,企业必须提供一种解决方案。所以我们提出第二个“转”就是从“制造型企业”向“服务型企业”转型,进而实现“通过服务卖产品,通过产品卖服务”。什么是通过服务卖产品?比如说,我们可以上门为客户的新房子做一个设计方案,中式的、西式的,3万元、5万元的,5平方米、10平方米的厨房⋯⋯根据不同需求可以把方案做得非常细致。这样一来就会直接带动我们的产品销售。因为我们的产品链非常丰富,可以满足所有需求。什么是通过产品卖服务?比如说我们现在卖的模卡电视,产品只是一个载体,我们还会提供很多后续的增值服务,增值服务可能是客户更需要的东西。传统的交易是卖一个东西,一次性的交易,销售出去是交易的终点,现在我们把它变成再交易的起点。要作为再交易的起点,一定要让消费者愿意来选择你的服务,企业因此必须要有升级的方案。

周:是的。有人认为海尔要把产品外包出去,不要生产园了,这都是对海尔战略的一种误解。

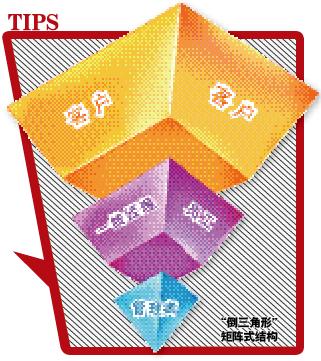

海尔从制造业向服务业转型,就需要将组织结构从“正三角形”的直线职能式结构变为“倒三角形”的矩阵式结构,通过建立自主经营体来直面客户。“倒三角形”组织结构就是客户在最上面,然后是一线经理、员工直面客户,管理者的工作内容从原来的发号施令变成在最下端为一线经理、员工提供资源和服务,发号施令者变成资源提供者。

我们在建立“倒三角形”的矩阵式组织结构后,就要求内部各部门打破彼此间的壁垒,建立“自主经营体”来直面客户。自主经营体就是这样一个“自组织”:它将原来分散的、割裂的部门在同一目标下成立一个共同的团队,能主动地为用户创造有价值的解决方案,自主核算投入产出,持续创新。

实际上,不管是向信息化企业转变,还是通过服务卖产品、通过产品卖服务来实现企业转型,前提都是用户的感受。就产品而言,最起码得有个质量保障体系,以保障全流程都能最真实地体现用户感受,所以我们提出了“经营每位员工”,向建立“人单合一的双赢文化”转化,这就是第三个“转”。在这个前提下才有我们的质量保障经营公司。王军原来的团队只是管质量,现在的团队是个经营性的,经营用户的满意度,经营用户对产品的感受。用户感受不好、不满意的话,这个团队的工作就是没有效率、没有价值的。

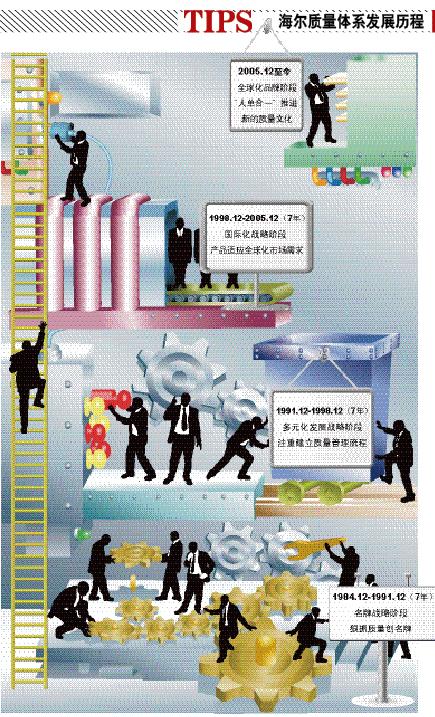

周:我们的质量管理办法的确是在演变。在海尔发展的第一个阶段(名牌发展战略阶段——记者注),实际上是狭义的质量管理阶段,产品要精益求精。当时我们也比较超前,不是把检验的标准而是把用户的标准当作标准。不光做质量,更主要是建立了质量体系,这对我们帮助非常大;还抓了员工的质量意识和质量素质,这是非常关键的。企业抓产品质量,可以保障一件产品;抓质量体系,可以保证一批产品;抓好了人的素质,就把质量的意识变成一种文化,可以保障我们源源不断地出好的产品。这是不一样的层次。

到了海尔多元化发展战略阶段,我们主要做的是整合,更注重的是质量管理流程的建立。解决的是从一个品牌怎样才可以扩大到更多品牌。流程化、标准化、模块化这三个工作在这一阶段非常重要。这样能保证我们做海尔冰箱是这样,做海尔空调还是精品。

第三个是国际化战略阶段,从中国市场走向海外市场,适应不同国家不同消费者的特殊需求,这在质量管理上也是非常重要的。我们的产品进入美国市场需要有UL等认证,到澳大利亚可能有其他严格的进入壁垒和认证门槛。过了这些门槛,还要让当地消费者买账,这就需要研究当地消费者的需求。

目前这个阶段又不一样了(根据海尔的提法,是全球化品牌阶段——记者注)。我们认为,品质不等于品牌,品质只是品牌的必要条件,品位才是品牌的充分条件。在这一阶段我们要研究客户用了我们的产品之后如何感觉舒服。比如,放在海尔冰箱里的肉的口感为什么就是好等等。这就需要我们做全流程的客户体验。

因此,从整体上看,质量战略是跟着海尔的企业发展战略在走。

周:简单讲,我们的“誉殇”会,是集团层面的,张总、杨总(海尔集团董事局主席张瑞敏、总裁杨绵绵——记者注)都参加,在会上会把整个用户的市场问题放大,把质量摆在第一位。在会上说的问题跟绩效挂钩。

说到我和质量部门的沟通机制,对我而言,海尔把质量部门放到市场这个部门来管,本身就说明了问题。因为一定要用市场上用户的反映来改善质量,所以我们的交流是随时随地的。每周我们有一个回顾会,不光王军这个部门,售前售中售后全流程的用户不满意都要反映出来。比如,消费者到卖场里走半天看不到海尔的产品,这也是个质量问题。我们关注的问题将来还会扩展,比如消费者上了海尔的网站,点击了以后没人答复,或者在网站上点了产品没现货,但不知道找谁,这也是质量问题。现在用户不买,要去感动他,做哪些工作?谁去做?什么时候做?做的好不好?要把这些问题闭环起来解决掉。这都是我们要考虑的问题。

周:海尔把冰箱、洗衣机、电热水器做到了国内第一,产品是很重要的因素,但不是决定性的因素,决定性的因素我觉得还是对消费者的理解。消费者最想要什么样的冰箱,海尔最知道,而且我们可以在第一时间内把方案给他。我们的电视机还不是第一,那么和第一的企业相比,可能是因为我们对消费者的理解还不如它。也可能还有其他因素,比如说价格,比如说我们介入这个行业较晚等。消费者是需要你去打动他的,当然这也需要时间,也需要努力。我们的电视机在一步步地往前走,我觉得方向越来越正确。其他产品也一样。

周:我们有这个信心,但这需要海尔的努力,也需要国内所有企业的努力。在中国单靠一个海尔是不够的。我们现在是在艰难地往前走。我们现在有些海外订单是不接的,因为接完它,其价位会伤害我们的品牌。一个企业是简单地要增长速度,还是准备未来在海外做出品牌,这是不一样的发展之路。我也希望把海外订单做得多一些,但是不能做了今天明天就不做了。好不容易让世界觉得在家电里面海尔跟别的牌子不一样,如果我们在海外市场只追求量的增长,就是个“打工仔”,订单再大点、价格再压一压——有什么意义呢?

有的时候,企业增长速度一放慢,外界就会觉得企业可能有什么问题了,对此,我们已经习惯了。张总告诉我们,做企业要耐得住寂寞。

周:我个人感觉,评价山寨产品好坏要看其质量水平,不管是山寨品还是正牌品,首先都要看质量、安全性能对于消费者有没有价值。如果山寨产品质量很好,再看有没有侵权。当然,大品牌就没有模仿吗?创造性的模仿也是创新。做的不好的山寨产品会扰乱市场秩序,产品质量有问题,或者侵权较多,我觉得这样的山寨产品是不可取的,因为将来中国市场一定会越来越规范。

但有很多做的好的,要学习它的快速反应能力,因为它们非常敏锐地抓住了消费者的需求,然后又整合资源,创造性地模仿,最后把产品变成了一个受欢迎的方案。如果这样,为什么排斥它呢?我们的确对这些现象做过研究,实际上,对于任何企业值得学习的东西,我们都会进行研究借鉴。

当然,以上是我个人观点,不代表海尔(笑)。

周:下一步,在实验室建设方面会更市场化一些,所谓的市场化呢,就是整合全球实验室的资源。虽然我在工业园里,就这么大的面积,但是我的实验室资源和全球能连接起来。全球化时代,实验室资源R=G(resource=globe、资源=全球——记者注)。