能源紧缺的逼仄

一个可悲的事实是,这个地球上的油终有一天会用光,而且其中2/3肯定是被汽车用掉的。最悲观的估计是,再过30年人类将不可能找到新的石油。而最乐观的估计是,加拿大、墨西哥的新油田和俄罗斯丰富的天然气还能让汽车再开到下一个世纪。

国家发改委一位专家称:“好在石油探明诸量每年都依照新的标准进行修正,而每次修正都能多一些。”但是谁都明白,人类每时每刻都在燃烧着自己的未来。

中国的经济发展对能源的依赖程度比较重。从石油来讲,中国到2020年,将需要增加2.5亿吨油,纯进口国的地位很难再扭转,这将给国家的经济安全,乃至战略安全带来风险。由于石油战略储备是近年来才形成的概念,中国的石油需求缺口很大,这已经不再是价格问题,而是影响全球能源市场的问题。

与此同时,石油的主要消费对象——汽车业,也已经在中国实现飞速发展。2009年10月19日,今年的第1000万台汽车——解放驶下生产线。估计到2015年,中国将超过美国成为世界第一大汽车生产国和消费市场。解决石油危机和能源安全,汽车终于责无旁贷地站到了第一线。

纯进口国意味着中国的政策只能从消费端想办法,而很难再从生产和贸易端想办法。

2007年夏天,国家发改委的《新能源汽车生产准入政策》(征求意见稿)突然摆到了汽车老板们的面前。

根据这项新的政策,“新能源汽车系指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车,但不包括采购新能源汽车完整车辆、二类及三类底盘改装形成的汽车。”

在国家发改委划定的范围内,新能源汽车包括混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。

手指摊开,拳头不见

国家发改委为新能源汽车设定的门槛一共有三道:起步期产品只能进行小批量试生产,并在批准的区域、范围和条件下进行示范运行;发展期产品允许进行批量生产,只能在批准的区域内销售、使用;成熟期产品与常规汽车产品的公告管理方式相同,在销售、使用上与常规道路机动车辆相同。

发令枪一响,大批企业蜂拥而上,目前国内排在前十位的汽车集团都在从事新能源汽车研究,而且研究的方向几乎囊括了目前国际上流行的所有新能源解决路径。可以说,每家汽车企业都在搞新能源,但都是摊开的手指却没有握紧的拳头。

一个显而易见的现象是,由于国内企业忙于向国家伸手要研发资金,而没有形成合力,使得新能源车的商品化越来越远。

而在这场围绕新政策的竞争中,拥有技术领先优势的外资却乘机跑到了最前面,他们把这项政策门槛看作是自己的机遇。

大众汽车正式宣布,他们可以在自己的产品上,提前实现中国提出的20%节能降耗目标;通用、丰田也都拿出了自己的解决方案。但这样一来,中国新能源汽车的准入标准就很有可能成为企业奇货可居的钓鱼竞赛。

“关于新能源汽车的标准问题,体量大而复杂。事实上不可能只参考一个国家、一个企业的标准。”中国汽车技术中心负责人吴卫这样说。

就在国家考虑如何把新能源汽车的标准和企业的利益区分开的时候,丰田的野心已经彰显无疑,数款混合动力车型出现在中国的道路上。国内企业明白,他们必须抛开争论,尽快统一意见让新车跑上马路。

丰田的标杆能否超越

国内企业早在上世纪末就开始尝试新能源汽车的商业化,国家绿色汽车领导小组曾经将电动车、双燃料汽车、CNG(压缩天然气)当作新能源汽车的选项,而2006年开始,中国的汽车主管部门开始选择丰田方式,也就是混合动力作为新能源汽车的突破口。

2007年秋天,丰田在中国推出了目前为止最大排量的混合动力车型——雷克萨斯LS600Lh,这款车匹配有5.0升传统发动机,和一台功率等同于1升发动机的电动机,其动力水平和奔驰S600及宝马760相当。而百公里油耗只相当于一台1.8升发动机的传统轿车。启动时的排放为零,因为使用的是电动机。

丰田的宣传材料上毫不讳言:混合动力仅仅是汽油和电力的结合吗?它应该有多种组合,这将是一个开创性的概念。而在2009年,丰田又在中国市场上连续推出了两款雷克萨斯混合动力汽车:GS450h和RX450h,其宣传口径是:更低的油耗和更强的动力。

其他国外对手显然不想看到丰田拿到中国新能源汽车的钥匙。在巴黎,PSA标致雪铁龙集团希望能向客户提供柴油的混合动力汽车;而在德国沃尔夫,大众汽车的工程师则在为种植灌木还是庄稼而争论不休,他们的目标是生物柴油。他们对丰田的回击是:“噢,丰田的混合动力非常棒,但也非常贵。”

阻挠的效果似乎不大,因为在所有企业中,丰田恐怕是目前惟一一个有可能承受成本的企业,这不仅是因为其年度合并收入在千亿美元以上,利润超过160亿美元,更因为丰田已经在全球卖出了一百多万台混合动力汽车,其前期的投入虽然没有达到盈利期,但已经可以在某些款型上实现规模生产。

据专家分析,目前其他外资虽然积极,但他们的新能源汽车路径却都不如丰田完善。这里拿来和丰田进行对比的是欧洲和美国的车企。

欧洲厂商强调传统内燃机效率的提升,包括使用替代燃料如氢燃料、LPG(液化石油气)和CNG(压缩天然气)的内燃机,但这条路不彻底,因为还得使用化石能源;

美国则采用完全创新,即从头开始研发汽车,纯电动汽车是初级阶段,燃料电池则是最新的发展前沿。美国通用汽车在重组之前提出,它的燃料电池车是最尖端的技术,这样的汽车不仅使用燃料电池,也使用了类似第四代战斗机的线传技术,没有传动轴了!但这条路实在遥远,即使重组成功的新通用也只是强调电动车的未来,而不敢再提及燃料电池汽车。

这样看来,丰田的混合动力汽车是惟一在大规模生产和商业化方面取得成功的范例。2010年春天,一汽丰田将正式在华投产第三代普锐斯,它的发动机排量从1.5升提高到1.8升,而测试油耗却从5.2升下降到4升多。可以讲,丰田在三条路中选择了一条最讨巧的路径,也就是不从头走,也不走最后,而是从中间走,从而避免了时间和成本上的负数。

纯电动是否是中国的方向

中国汽车企业决定走这条路。它们也有其发展优势。外资抢夺中国新能源汽车市场的行为,在中国遭遇到警惕的目光,而在中国商业化的过程中又遇到成本过高、缺乏政府支持的压力。

这给了自主品牌一个机会。从2006年开始,新能源汽车的跑道上终于出现了中国人。奇瑞、比亚迪和吉利都宣布开始研发混合动力车型,他们希望从丰田的成功中找到出路,制造出更便宜更好的混合动力车。然而到了今天,自主品牌却开始转向纯电动汽车的研发,因为混合动力中国企业并没有走通。

与普锐斯相比,国内自主品牌无法开发和生产高强度的混合动力系统,因为这意味着太大的投入。自主品牌必须面对一个现实,那就是自己的价格不能卖得太贵,而事实是高强度的混合动力汽车比普通汽车要贵50%,这是自主品牌无法承受的,但如果使用中度和轻度混合,则油耗和排放只能降低15%左右,这样一来商业价值和比较优势就荡然无存了。

电动车的先机似乎被比亚迪抢到了,他们宣称将制造铁锂离子的汽车,可惜直到现在,我们也不能进入比亚迪的研发中心和生产车间一观究竟,因为比亚迪总是以“技术还不成熟”为由拒绝参观专家分析称,比亚迪的电池技术虽然可以让汽车上路,但其寿命还太短。如果一台电动车在电池寿命达不到标准,就意味着它的可靠性和耐久性还不够,很难商业化。从混合动力到纯电动,中国新能源汽车的路还有很长一段要走。

相关链接

日本:小世界里的大眼光

日本为什么不能卖美国车?这是上个世纪80年代美国人的疑问。然而,凡是到过日本的美国人都不会再问类似的问题。因为这个国家的绝大多数停车场都停不下宽大的美国车,不产石油的日本也不接受吃油豪爽的美国车。

在日本的乡村公路上,0.8甚至0.6排量的小铃木和大发随处可见,这是从上世纪60年代开始的传统,使用小排量的汽车往返于城乡之间,既轻便又节能。在日本人眼中,一辆百公里耗油25升的悍马H1是天外之物。

正是在这样的国家,节能的概念才会深入人心。油耗低已经不是卖点,而是必须的标准。在此基础之上的舒适性和电子化程度才是竞争差异化的体现。

但是能不能不烧油呢?

丰田、本田和日产都推出过自己的电动汽车,不仅续航时间长达十几个小时,而且车速甚至可以超过100公里。丰田最近宣布他们又开发出一种使用普通电源,甚至5号干电池的电动汽车。

欧洲:请把菜籽油加满

在德国,家庭主妇们突然在电视上发现了一条奇怪的广告,菜籽油可以炼成柴油,并加到自己的车里,而且并不贵。

由于德国人拥有欧洲最为发达的高速公路网,很多公路设有无限速标志,在这里开车低于120公里/小时将接到罚单,但是你如果想追火车,则没有人管你。因此,全世界开车最快的就是德国人。虽然今年德国环保部门要求为某些公路限速,但总理默克尔却站出来表态说:“高速行驶才省油呢!”

尽管如此,并不生产柴油的欧洲需要大量进口柴油才能支撑市场,毕竟德国和奥地利80%的人都开柴油车。而高涨的油价首先打击的就是进口柴油市场。节能终于从汽车厂的档案库里摆到了老百姓的餐厅里。

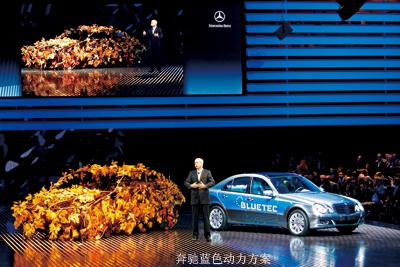

就这样,五花八门的节能技术被开发出来,而与美国、日本不同的是,欧洲选择的还是柴油技术的改进。包括大众的阳光生物柴油,通过速生林的培育来解决柴油紧缺,和降低能耗的问题。奔驰和奥迪也把重点放在柴油机技术上。对于丰田的混合动力车、美国人的燃料电池,欧洲厂商倾向于把他们摆在展台上,而不会再多花一分钱。