□ 本报记者 徐建华

1997年7月,一群年轻的创业者在非常艰苦的条件下建立一个小型电动车公司,并满怀憧憬地把新建立的公司取名为“绿源”,寓意“绿色能源”和“与绿有缘”。那时候,中国的电动车产业才刚刚起步,新创立的绿源公司与其他电动车行业的先驱们一起积极推动了中国电动车产业的快速发展,虽历经风雨,但痴心不改,走出了一条独具特色的绿色之路。

历经27年的发展,当初的小公司如今已成长为行业领军企业,当初十几平方米的厂房早已被一座座现代化的智能制造工厂取代。从一棵小树苗成长为一棵大树,绿源集团控股有限公司(以下简称“绿源”)成长的秘诀是什么?

“我们自成立以来一直处于行业领先地位。绿源不但是中国两轮电动车创始品牌之一,更是制定电动车国家标准的推动者、核心技术和智能制造的引领者。作为电动车行业的技术派,绿源以推动行业高质量发展为己任,为用户提供更美好的出行体验。”盛夏时节,当《中国质量报》记者走进位于浙江省金华市的绿源总部,绿源创始人之一、董事局主席倪捷透露,绿源的成长秘诀其实就是质量创新。

技术派的创新

在绿源的展览室里,展墙上一张发黄的电路图纸和合影照片引人关注。

电路图纸是由绿源创始人之一、CEO(首席执行官)胡继红亲手绘制,合影照片则是倪捷和胡继红与他们共同研制出的中国第一辆可量产电动自行车的合影。图纸绘制和合影拍摄的时间是1996年,第二年绿源呱呱坠地。

倪捷毕业于中国科学技术大学,获工学硕士学位;胡继红毕业于合肥工业大学,获工学硕士学位。一个学习无线电信息与系统专业,一个学习电力系统自动化专业,当他们夫妻俩共同创办绿源时,工科生骨子里对技术的孜孜以求也成为了他们赋予企业的成长基因。

企业家的品质直接影响到了企业品牌内质的形成。从某种意义上讲,企业品牌会遗传创办这个企业的企业家的个性。成立至今,绿源以平均每月拿下两个专利的惊人能力,推动全行业蓬勃发展。目前绿源累计申请专利超600项,在核心技术储备数量上遥遥领先。

回首27年发展历程,绿源多次实现技术创新。2000年左右,绿源首创初代“三大核心技术”:数字控制系统、电机动力扩容、BTM充电技术。2017年后,绿源又启动智能安全、智能续航、智能防盗三大系统布局。2019年,绿源再次推出行业黑科技——液冷电机。电机之于电动自行车,如同心脏之于人体。绿源通过技术攻坚,赋予绿源电动自行车一颗强劲有力的“心脏”,让电动自行车满足消费者长久使用的需求。2024年,绿源推出了自主研发的数字化电池,其核心技术原理是基于先进的数字化管理系统,通过高精度传感器和智能算法,对电池内部状态进行实时监控和智能分析。

“我们创业始终是围绕消费痛点来解决问题。早期调研发现,消费者很讨厌轮胎被扎破,我们就想办法制造出扎不破的轮胎。后来又发现,消费者讨厌刹车磨损,我们就研究制造陶瓷刹车片。到2018年,一个普通消费者注意不到的问题成为我们关注的焦点:电机寿命。要知道,汽车产业发展了100多年,直到20世纪70年代才发现汽车零件金属腐蚀问题的重要性,并找到解决方案。这个问题在电动两轮车领域同样重要,也同样需要想办法解决。我们采用了液冷技术来解决电机生锈问题,从而延长电机寿命。”倪捷介绍,随着电动自行车销量增长,电池安全问题愈发受到关注,因电池质量不过关、不规范充电等问题引发火灾等事故,给人民群众生命财产安全造成严重威胁。面对这种情况,绿源投入巨资研发数字化电池技术,致力于从源头解决电池安全问题。

因有一股拼劲儿,业内不少人称倪捷为“行业斗士”。“我们不太注重营销,而是把更多精力放在探索新技术和提高产品质量水平上。这样一路走来,的确错失了一些营销节点上的时机,但我们从不后悔。”倪捷说。

智能造的质量

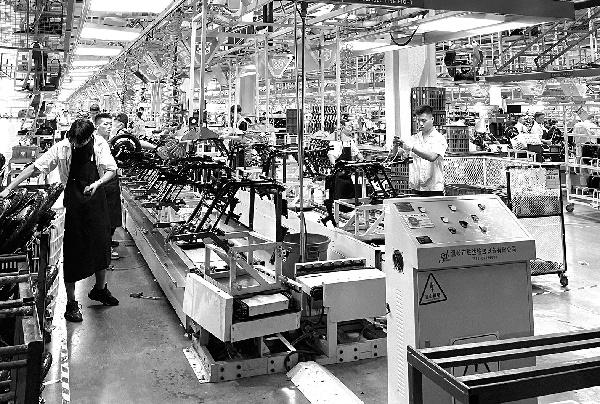

偌大的车间,除了为数不多的几个工人,在生产线上“忙碌”的大都是机械手臂……走进绿源的生产车间,先进的智能制造让人印象深刻。

绿源生产车间。本报记者 徐建华 摄

目前,绿源在浙江、广西、山东建有3个智能制造基地,其中浙江智造基地是绿源总部基地,主要生产电摩产品及小包型电动自行车产品。该基地集研发、生产、服务于一体,是目前国内规模最大、科研实力最雄厚、产品系列最全的电动车制造基地之一。

“产品是躯壳,质量是灵魂”——这是记者在绿源生产车间看到的一句质量标语,它从一个侧面反映了绿源对产品质量的态度。绿源副总裁倪博原透露,绿源的制造基地都拥有绿源自主研发的“超强大脑”——MES管理系统,该系统下有管材加工、自动焊接、整车装配等高精尖工艺设备。依托这些在业内具有领先水平的机器设备,工厂实现了车架制造、铁塑件涂装、电机和整车装配等各项关键工序的自动化、智能化、数字化。

此外,为保证产品品质,绿源制造的每辆车从组装到下线都需要经过50道工序层层把关。记者注意到,在车间的下线区域均配备了试骑检测道,对每一辆成品车都进行骑行检测,以确保开箱合格率达到100%。

倪捷将绿源的高质量发展战略路径分为4个阶段——核心部件耐用升级、智能制造品质升级、突破续航关键技术、数字监控智能互联。“我们希望联合社会各界力量,以全球领先的创新技术,推动电动两轮车高质量发展。”他说。

《中国质量报》