本期话题:

安全带比气囊更重要

RR:

林建(以下简称“林”):安全气囊和安全带,都是对驾乘人员的辅助性保护设备。汽车在高速行驶状态下发生碰撞时,这些设备对保护驾乘人员安全,特别是保护其头部免受严重伤害有重要作用。虽然大家对汽车安全气囊标准非常关注,但坦率地说,制订这个标准,是一项非常困难的任务。

比如,安全气囊究竟应该在什么情况下弹出来,要拿出一个标准就是很让人头疼的事,牵涉到碰撞发生的角度、力量等方方面面的问题。要制订标准,就必须在以上所有方面取得足够的测试数据。且不说经过测试拿出的结论,是否能得到各方的认可,是否就能作为通用的标准,单单是获得足够的测试数据,就需要大量的成本、时间和人力。所以,要制订这方面的标准,可以说是相当困难。

RR:

林:我的建议是,与其过分注重用气囊来保安全,不如系好安全带。因为国外的研究表明,在安全带和安全气囊对驾乘人员的保护中,安全带的作用要占到近80%,而单独使用安全气囊,其保护作用只有20%。同时使用安全气囊和安全带,保护的效果最好。在这个角度说,在制订汽车安全气囊标准存在很多困难的情况下,车商和媒体应该多向公众普及汽车安全方面的知识,让大家摆脱对气囊的过分依赖,重视安全带的作用,注意正确使用安全带来保护自己的驾乘安全。

气囊标准尚在探索中

RR:

张金换(以下简称“张”):从国际上看,汽车安全气囊经过多年的发展,已经是一项比较成熟的技术了。你说到的案例,由于没有详细的资料,只是根据媒体的报道,我不好下断言。从大量交通事故的情况看,由于汽车安全气囊未弹出而造成纠纷,主要有两方面的原因:

一是一些消费者对气囊的认识存在误区。很多人认为,只要汽车发生碰撞事故,气囊理所当然应该打开,其实并不完全是这样。安全气囊要打开,必须具备一定的条件,只有碰撞符合这些特定的条件,汽车的ECU(电子控制单元)和传感器才能通过识别,发出让气囊弹出的指令。

比如,仅就正面碰撞的角度而言,我们以垂直于汽车车头横截面的方向为零度角,一般的设定是,当碰撞在零度角左右三十度的角度内发生时,安全气囊应该弹出。如果在这个角度之外,气囊就不会打开。

二是碰撞发生在一些特殊情况下,导致气囊没有打开。比如,一些轿车追尾大客车,虽然轿车绝对速度很快,但由于碰撞的强度并没有达到设定的条件,气囊就不会打开。还有一些车身主体变形不大的碰撞,气囊没有打开是因为碰撞的力度没有达到设定条件。总之,碰撞必须满足在角度、力度等方面的特定条件,气囊的诊断系统经过判别才能打开气囊。

当然,对于一些车身损毁、人员伤亡严重的碰撞事故,因气囊质量方面的问题,导致气囊未弹出的情况也确实存在。

RR:

张:我前面说过,汽车的安全气囊是一项相对成熟的技术,在设计上一般不会有什么问题。如果厂商方面出问题,应该主要是生产环节,比如质量控制的不一致性,模块的试验不到位,如高温低温、冲击振动等。另外,气囊的匹配方面也可能存在问题,如厂家为了节省匹配资金,本来应该进行几十辆车的匹配试验,实际上可能只做了几辆车的试验等。实际的事故属于哪种情况,要具体分析。

RR:

张:制订汽车气囊的安全标准,涉及的工作很复杂。目前,国际上并没有这样的标准,相关的标准大多是由生产厂家各自设定。美国的机动车安全法规中,也只是对各类碰撞发生时,驾乘人员的损伤程度作了限定,在气囊的碰撞安全方面并没有具体的标准。

气囊部件本身是一个非常复杂的系统,有些可以是确定性的,有些则存在着模糊区域。另外,气囊的标准不是针对某一两款车型,而是通用性的,所以必须考虑到各种情况,而实际事故是千差万别的,所以很难用一个标准对一次事故进行评判,这也是目前国际上没有一个统一的气囊标准的根本原因。

RR:

张:今年5月,中国汽车标准化委员会成立了汽车气囊安全标准工作组,并召开了会议,我也参加了。应该说,目前汽车气囊标准的制订工作还处在框架探讨阶段,真正制订出可实施的标准还需要时间。

我所在的清华大学汽车安全与节能实验室作为国家重点实验室,也有这方面的研究项目。我们从1992年起就进行ECU技术的研究,并对十余个车型进行了匹配试验。2008年初,我们和国家质检总局缺陷产品管理中心合作,启动了“汽车安全气囊缺陷判定关键技术”的研究项目,这是一个探索性的研究,希望通过研究美国、欧洲等地区对气囊缺陷判定的实施方法,能够对中国汽车安全气囊缺陷的判定提出参考性的意见。

建议:汽车安装“黑匣子”

RR:贾老师,您对汽车行业的整体情况比较了解。制订汽车安全气囊方面的标准,您觉得难点主要有哪些?

贾新光(以下简称“贾”):我觉得主要有以下几个方面:

一个是从标准来讲,必须对弹出气囊的触发条件进行严格的限定,但触发条件涉及的因素很多,比如不同的速度、角度、力量等等,很难完全限定,甚至车身的钢材成分不同,刚性有差异,也会影响碰撞的结果,影响触发条件。

二是标准作为一套试验方法,必须可重复、可验证,需要在不同情况下进行结果的检验。比如,同样是在50公里时速下,正面撞上卡车和侧面撞上山体,碰撞不一样,气囊是否需要打开,这就需要进行反复试验,包括不同车型在不同情况下的整车碰撞试验,成本非常高。即使这样,也很难得出圆满的结论。这好比划火柴,一盒火柴中每根都划燃了,并不能证明以后划火柴也能每根都燃。

三是标准的实际操作也有困难。比如事故发生了,要得出检测结论,很多时候需要再现事故过程,这个检测费用非常高昂,是一般老百姓负担不起的。

RR:

贾:我觉得,现阶段可以采取的措施有这么几个:

一是要重视安全带的作用。对于驾乘人员特别是前排人员来讲,系好安全带,作用比安全气囊大得多。媒体报道的南昌消费者的那个案例,位于前排副驾驶位置的妇女,在事故发生时被抛出了汽车,如果她系上了安全带,这种情况就不会发生,至少生命可能保全。

在这方面,应该通过立法手段,强制性要求驾乘人员系上安全带,目前相关法规已经有这方面的要求。同时,汽车厂商也应当正确宣传,不能为了突出“卖点”,夸大气囊的作用,误导公众。

二是可以为汽车安装与飞机类似的“黑匣子”。“黑匣子”能够记录车辆运行中的主要数据,为事故鉴定提供依据,免去事故过程再现的高昂花费。而且,这样做的成本并不高,安装一个车用“黑匣子”估计只要100元左右就可以了。

三是在气囊本身的设计和使用方面,也可以作一些改进。比如,腿部气囊对保证前排驾乘人员的安全也有很大作用,但目前安装的厂家不多。国外还有把气囊安装在安全带内侧的,这样可以避免在碰撞冲力过大的情况下,安全带对人体的勒伤,防护效果更好。

结语

看似不起眼的气囊,其中的学问真不小。要拿出汽车气囊标准,看来真不是一件容易的事。

“气囊门”引人关注,原因是消费者把气囊当作了衡量汽车安全的主要标准。如果要说误区,这误区的形成,与包括一些车商在内的各方对气囊作用的不恰当渲染也有关。“解铃还需系铃人”,消除误区,也需要各方共同努力。

前几天媒体纷纷报道,中国正在进入一个汽车社会。或许,“气囊门”的最大意义,就在于提供了一个契机,让我们通过气囊透视汽车安全,乃至更多关于汽车的细节,而这,正是我们顺利进入汽车社会必不可少的前奏。

案例回放

●2004年,江西上饶的陈建新花16万元,购买了一辆北京现代索纳塔轿车。2007年1月21日晚,他和爱人王燕萍在从南昌返回上饶途中,车辆冲下马路,撞上了路旁的岩石,车头被撞毁,在驾驶座上的陈建新虽受重伤,但因气囊保护而捡回一命,而在副驾驶座上的王燕萍则被甩出车外,不幸丧生。

相关数据

●国家质检总局缺陷产品管理中心发布的汽车召回公告显示,近两年因为安全气囊缺陷而主动召回的汽车多达1000多辆,涉及多家知名汽车厂商和多个汽车品牌。

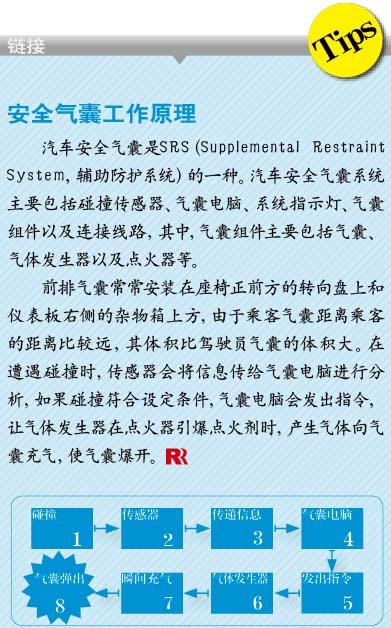

Tips

安全小贴士

●气囊平时被折叠成包,安放在气体发生器上部和气囊饰盖之间,其保养维护必须让专业人员来做,切忌自己动手。

●儿童个子较矮,前排气囊难以对其头部进行保护,所以,儿童最好坐在后排座位,并系好安全带。

●前排座椅后背的置物架(袋)最好不要放置硬物,以免发生碰撞时对人体造成损伤。