在位于金华城东侧、东市街西侧的何氏三杰陈列馆前,我望着这座江南民居风格的老房子,首先想到的是何氏三杰赋予它的丰富内涵,它没有让我感到这是一所民居,在我看来,这所民居弥漫着一种气息,一种亢奋的、向上的气韵,一种恢弘博大的民族气节,一种开放的思想之风……吸引着我和更多的人来到这里。

何炳松、何炳棣和何德奎,均为中国近现代史上具有较大影响的人物,也是灿若群星的金华历代名人中的代表人物,其高尚的爱国情操、丰硕的事业和学术成就,值得他们的故乡金华人民弘扬和汲取。

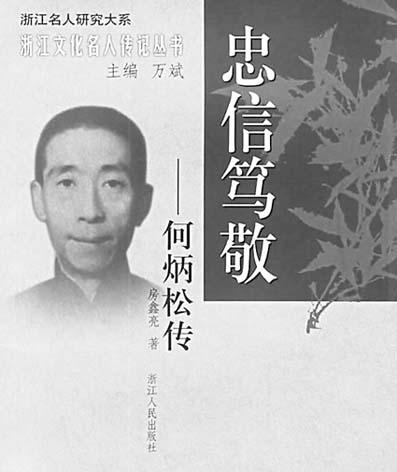

现代著名的史学家、教育家、出版家和爱国主义者何炳松先生,毕生致力于文化教育事业。他的学术成就和高尚品德,给接触过他的人留下极为深刻的印象。1912年,何炳松赴美留学,在威斯康辛大学、普林斯顿大学研究院专攻现代史和国际政治,获硕士学位。回国后,历任浙江省视学,北京大学史学系教授和北京高等师范学校英语部主任。11年后应聘任商务印书馆编译所长,主编《教育杂志》。后任国立暨南大学校长。他主张学术百家争鸣,当时在暨大有“东南民主堡垒”之称。

据何炳棣回忆,何炳松聪颖早慧,早在光绪二十九年(1903),还不满13岁时,已经是名列榜首的秀才了。据说发榜那天,正是立夏,金华乡俗立夏之日要吃猫耳朵那样大的馄饨,一定由长工们先吃。13岁的何炳松那时饿了,吵着要先吃。正在吵着,打锣报喜讨红包的人到了,分秒之间,13岁的孩子的行为就成了大人的举止,不得不结束儿童时代,提前跨入成人的行列。何炳棣曾笑言:明清时代,一般都称举人为老爷,如果具有1300年历史的科举制度不是在1905年被永久罢废,何炳松很可能早在十五六岁就变成老爷了。

何炳松留学美国3年半,学习了多门学科、多种语言。美国的政治制度、教育制度、历史学中的“新史学派”等对他有很大影响。他虽身在异国他乡,却始终不忘祖国,祖国常常让他梦牵魂萦。他痛心“弱国无公理”,深感“租借地一日不归还,吾国国耻,终一日不能洗尽”。因此,在美期间,何炳松积极参加留美学生的各种活动,组织中国学生会的辩论,担任裁判,抨击国内时弊。

1935年1月10日,何炳松与其他9名教授一起在上海各家日报发表了《中国本位的文化建设宣言》。宣言认为:“中国在文化领域消失了中国政治的形态,社会的组织和思想的内容与形式,已经失去它的特征。”要恢复特征,就必须从事中国本位的文化建设。根据中国本位,采取批评态度,应用科学方法,立足点为不守旧、不盲从,即既不复古,也不完全模仿外国。宣言发表后,引起全国学术界的强烈反响,被称为“十教授宣言”。遗憾的是,这场争论因当时的特定条件没有取得最终的结果,但就这个问题讨论本身而言,仍是很有历史意义的。

何炳松治学严谨,涉猎甚广,包括历史学、教育、文化史等领域。他著书、译书20余种,论文50余篇。其成就,以史学为最巨,于外国史、史学理论、史学史、断代史等都有贡献。特别是在史学研究中,坚持爱国主义是他的特色,从不妄自菲薄。

可贵的是,他自奉俭朴,严于律己。所得的工资、稿费,常用于购买图书及资助知识青年。他珍视知识,珍视知识分子。郑振铎说过:“他喜欢同道的人,凡一切有学问趣味的朋友,他都看重他们,而且尊重他们学术研究的自由。”

说到趣味,何炳松的女儿曾回忆说:父亲对昆曲实在感兴趣。不仅个人闲来学唱,还教孩子们唱,自己吹笛子伴奏。在她的记忆里,父亲从未骂过打过她们,可是做错事情,父亲就会厉声指出并加以分析。何炳松对朋友,不管职位高低,总是以诚相待,一视同仁,他也这样要求他的孩子们。一次,一位同乡来访,女儿赶快把刚买回家的草莓蛋糕切好装在盘子里送去,因为她深知父亲的脾气,无论吃的用的穿的,总喜欢与人共享。谁知,客人走后,她还是被父亲“指出并分析”了。原来,何炳松嫌女儿把蛋糕切得太小了,盘子也不够大。他再三要女儿回答:“为什么看不起这位老乡?”

他谆谆告诫女儿要注意心身的修养。发扬“服务精神”,为社会,为国家,不谋私利,务必成为一个健全优良的公民。他就是这样做的。何炳松逝世后,其家属按照他的遗言,将所藏书籍、字画、瓷器等捐赠给了金华师范学校。这是他对人民作的最后贡献。

在何炳松学生们的印象中,他始终是这样的音容笑貌:清秀和蔼的容颜,长衫盖着皮鞋,朴素的衣着、带着浓重浙江口音的普通话……这种清高、和蔼、诚恳和坚毅的形象,让多少后人怀念着,评述着。

(《中国国门时报》)