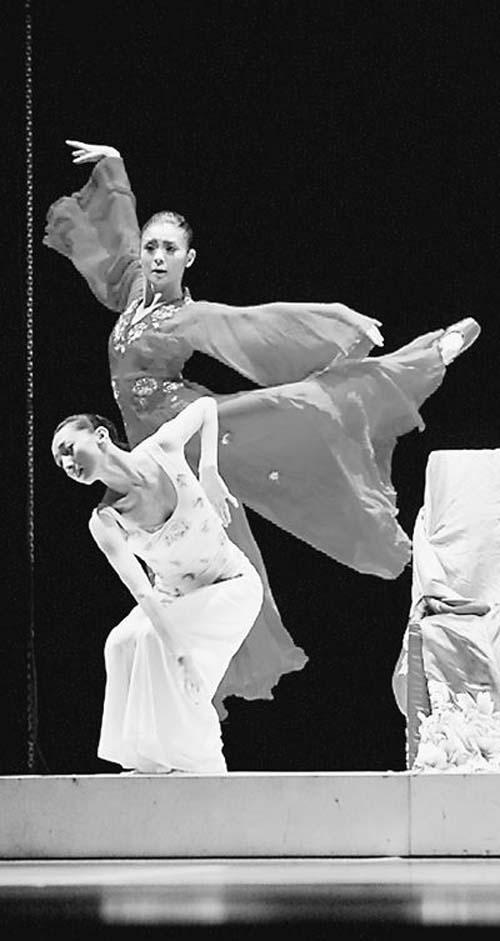

芭蕾舞剧《牡丹亭》剧照

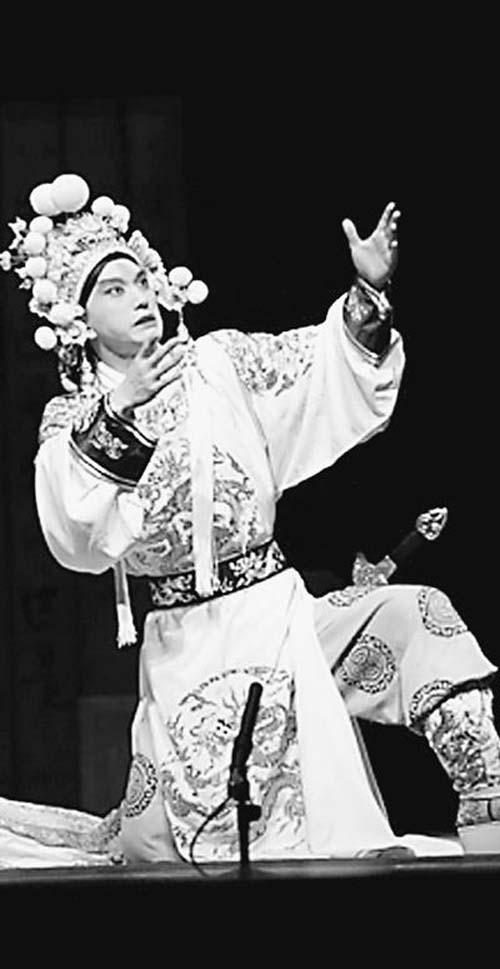

京剧《王子复仇记》剧照

近日,备受瞩目的爱丁堡国际艺术节上掀起了“中国旋风”。中央芭蕾舞团的《牡丹亭》、上海京剧院的新编京剧《王子复仇记》以及台北传奇剧院吴兴国的京剧作品《李尔王》,相继在艺术节上亮相,这是中国艺术团首次集中登上欧洲最重要的艺术节的舞台。本届艺术节的主题是“到遥远的西方去——亚洲相遇欧洲”。除了中国艺术家,来自韩国、印度、越南、马来西亚、印度尼西亚等国的艺术团也来到这个国际舞台。在艺术节64年的历史中,亚洲国家的艺术还从来没有这样集中地向欧洲观众展示过,因此成为今年艺术节中最吸引观众眼球的内容。

作为本届国际艺术节的开幕演出,中央芭蕾舞团在爱丁堡节日剧院上演了原创芭蕾舞剧《牡丹亭》,受到了观众们的热烈欢迎。能够容纳近2000人的剧场座无虚席,苏格兰首席部长萨蒙德和中国驻英国使馆临时代办秦刚共同为中央芭蕾舞团举办了欢迎酒会,并出席了开幕演出。年轻艺术家们精彩而细腻的表演打动了在场的观众,赢得满堂喝彩。苏格兰芭蕾舞团团长辛迪·萨格鲁女士称赞这个作品有“行云流水的舞蹈编排和惟妙惟肖的音舞配合,而精美的布景和服装本身就是完整的艺术品”。英国主流媒体BBC、《卫报》、《苏格兰人报》、《时代》等均对主创人员和演出进行了集中的报道。

几天后,上海京剧院在同一个剧院演出了新编京剧《王子复仇记》,也受到观众们的推崇。这是一部根据莎士比亚名剧《哈姆雷特》改编的京剧作品,虽然之前曾到丹麦、德国、荷兰等国演出,但此行却是首次将该剧带到英国。演出中,人们欣赏到的仍然是纯正的京剧唱腔和扮相,以及纯粹的中国乐器伴奏,而戏中讲述的却是一段西方的经典故事,观众对此反应热烈,不时报以掌声和笑声。演出结束后,观众的欢呼声、口哨声此起彼伏,久久不愿离场。艺术节总监米尔斯称该剧用典型的东方戏剧形式,演绎了这部莎翁名剧,以独特的方式向艺术节的观众重新解读了莎士比亚的哈姆雷特。

中华文化走出去以及扩大中国与世界的文化交流,是一项重要任务。而文化交流中重要的一环,就是如何寻找、利用和扩大渠道。近年来,我国一直非常重视与国外文化机构的渠道建设,不断通过举办艺术节和文化年的机会与相应的机构建立联系。经过多年的努力,如今文化部已经与欧洲主要国家的多个重要艺术节和文化机构建立了良好的合作关系。中央芭蕾舞团和上海京剧院成功进入爱丁堡国际艺术节,以及欧洲观众对上述两个剧目6场演出的反应,也让我们看到,与国外专业的主流艺术节和文化机构合作,才是“中国文化走出去”最有效的做法。同样的作品,如果我们自己组织到英国去演出,肯定无法得到同样的效果。与此次中国艺术家在爱丁堡的演出相呼应,北京青年戏剧节的6个剧目也在文化部的资助下,参加法国阿维尼翁戏剧节OFF单元的活动,明年在德国举办的中国文化年期间,还将有中国音乐团体参加石荷州国际音乐节。

芭蕾舞剧《牡丹亭》和京剧《王子复仇记》在爱丁堡大获成功,其突出特点就是:一个是用西方的艺术形式表现了一个中国的经典故事,一个则是用中国传统艺术形式诠释了一个西方家喻户晓的故事,因此特别容易得到欧洲观众的共鸣。此外,还离不开自身创作的优良水准。中央芭蕾舞团近年来不断与法国、德国、瑞士等著名编导合作,排练了一系列经典和现代芭蕾作品,特别是今年7月受世界知名编舞大师诺伊迈尔的邀请,参加在德国汉堡举办的第三十七届国际芭蕾艺术节,更是表明该团已成为一个真正的国际知名的芭蕾舞团。《牡丹亭》集中了李六乙、郭文景、费波、德国舞台设计师米歇埃尔·西蒙等诸多艺术家,并历经多次打磨。《王子复仇记》作为上海京剧院创作的优秀剧目,自创作伊始,参与的艺术家就对剧本、唱腔、舞美等不断研究,不断打磨,终成佳作。

经常能够听到一句话:越是民族的就越是世界的。这是对中华文化走出去的一个最有力的鼓励。但在文艺创作中,一切规则似乎都是相对的,民族的与世界的可能从来就没有那么清晰的界限。芭蕾舞剧《牡丹亭》和京剧《王子复仇记》在爱丁堡的成功给大家带来的不仅仅是欢乐,更多的,是思考。

(作者系文化部外联局西欧处处长)