沱江边的吊脚楼如今多了

沱江两岸的吊脚楼,是湘西凤凰最具代表性的一种民居建筑,它凝聚了苗家、土家乃至汉族等先民的智慧,占天不占地,占水不占路,可以朝南或朝北,却从不朝东或朝西。它屹立在风风雨雨的历史长河中,那二老、牛保们奔放无拘的真趣,翠翠们秀丽娴静的品性,以及古城山水间深远悠长的意境,交织成了无数哀婉动人的传说。

我们和很多读者一样,是从沈从文的《边城》里第一次知道“吊脚楼”的。

但有学者考证,凤凰古城的吊脚楼起源于唐宋时期,并认为年代更为久远的“干栏”,即是吊脚楼的前身。《魏书·僚传》中说:“僚者,盖南蛮之别称……依树积木,以居其上,名曰干栏。”

也许,吊脚楼本来就不是“凝固”的。在日月升降、四季轮回、山海沧桑的时间长河里,吊脚楼莫非自身也在嬗变?

也许,每一个年代都有自己的“吊脚楼”。今天的沱江畔,屹立着的怕已经是“今天的”吊脚楼了。

我们沿着沱江两岸的青石板路,一家一家地打听:老伯、大婶,您可是土生土长的凤凰人?

意外的是,沱江两岸的吊脚楼里,原住民已经不多了。绝大多数原住民,已经将原来的吊脚楼租赁给外来经商者开旅馆、酒吧和商店,他们用租金在凤凰新区买了新房,安家落户。

古城人告诉我们:凤凰的原住民还住在吊脚楼里的,只有在沱江南岸虹桥以东迴龙阁上的3户人家了。

“我家的吊脚楼不是祖传的,但会世世代代守住它”

吊脚楼:风云木楼

男主人:滇璧升

民族:土家族

“我家的吊脚楼不是祖传的。”风云木楼的男主人滇璧升讲述他的故事。

1985年,26岁的他刚结婚,和同村的5户人家凑齐1万元,买下沱江边蔬菜队的一亩菜地。当时,迴龙阁的吊脚楼还没有这么多。

老滇家的祖屋就在虹桥边上。他家里兄弟姐妹5个,用凤凰当地话说,他排行“老满”,就是最末一个。他的父亲是当地有名的“草医”,年轻时不但没有因这个特长而改善家境,甚至在“文革”中还被批判办“地下医院”,吃尽苦头。“文革”后,他的父亲被聘为州人民医院主治医生。一个没有受过正规中西医教育的土家族人,能成为州人民医院的主治医生,这是对草医极大的肯定和宽慰。

1998年兄弟俩分家,老滇在这菜地块上盖起了住房,总共花了七八万元。当时盖的是砖木结构的3层楼10间房,还算不上吊脚楼。

老滇没有想到的是,后来政府要大张旗鼓地搞旅游。当时凤凰县城没有什么宾馆,经常有游客上门来投宿,这让他看到了商机,就拿出自家的5间房开起了家庭旅馆。最初,一个房间每晚收费才15元。

2001年,凤凰的游客不过57万人次;2003年,就翻到了108万人次。风云木楼前的青石板路上,成天摩肩接踵地挤满了全国各地来的游客,高鼻子蓝眼睛的老外也多了起来。旅游高峰的时候,连学校教室里都住满了游客。

送上门的钱不能不挣。2004年,老滇一咬牙,以1分利的高息,向信用联社贷款20万元,在原来楼房前的院子里盖起了三上三下的吊脚楼,两栋楼打通,这一下子又多了9间房。

说是吊脚楼,却是钢筋水泥的骨架,外面再覆上木板,一栋楼的造价相当于过去2栋楼。造的时候还是平顶,后来政府说要改善旅游景观,出钱把沱江边好多房子的平顶都改成了青瓦。

沱江边上像老滇家这样的吊脚楼,还真不少。难怪2000年帮助凤凰制订古城保护计划的上海同济大学阮仪三教授,今年9月再去凤凰时大吃一惊:哪里来的这么多吊脚楼啊?

老滇可没有这么想过。就靠这栋吊脚楼,老滇家还清了贷款,还让两个闺女上了大学,大女儿已经从吉首大学毕业2年,在州里当教师;小女儿也大学毕业了,正准备考首都医学院的研究生。要没有这19间房的家庭旅馆,过去摆地摊的老滇哪里供得起两个大学生?

但凤凰旅游业的竞争是越来越激烈了,曾经旅馆客房不足的凤凰,如今规模大大小小、风格现代传统的旅馆已经有1000多家。而作为游客能感受到的,除了到处是旅馆客栈的店招,就是频频被拉客。“来吧,50元一间房!”“跟我走吧,江边房只要60!”当我们决定到吊脚楼里去住上两晚,扛着行李走进禁止出租车通行的古城区后,在小巷里立即不断遭人“拦截”。

“你要是住进去就没有50元这么简单了,”老滇提醒我们说。

曾经有游客交了50元房钱后,店主又让游客买景点门票、晚上篝火晚会的票。最后双方僵持不下,直到游客拨打110。尽管警察到场,但要是游客走人,先付的50元房费不一定能要回来。

“我们心还是比较平的,从来不做这种事。”老滇说。确实,在凤凰的日子里,我们从未发现这3家原住民上街拉客。

尽管风云木楼的房价淡季也要80元一间,但为旅客代订长途汽车票,或者卖景点的门票,从来不加一分钱。有时旅行社送来的客人多,老滇自家的15间客房住满了,老板娘就满大街地为旅行社找房子,找到了也不多收一分钱,纯属义务。为此,旅行社也就觉出这家旅店主人品格的不同,很愿意和他们合作。

风云木楼旅客进进出出必经的堂屋墙上,挂着经营家庭旅馆必备的“五证”,还有湖南省旅游家庭旅馆评定委员会颁发的“湖南省旅游家庭旅馆”证书。

“整个凤凰,这样的证书可没几张。”老滇自豪地说。

凤凰旅游业的高涨,带动了沱江两岸吊脚楼的行情。三开间门面的吊脚楼,租赁的行情已经从最初的四五万元一年,翻到18万、20万元一年。而凤凰新城里的商品房不过2000元一平米。老滇家会不会也租房走人呢?

“我们不会走的,”老滇很肯定地说,“虽然这不是祖传的吊脚楼,但我们也要守下去。我们不是外来户,来这里抓到钱就走了。我们的儿子、孙子、外孙,肯定世世代代要在这吊脚楼里生活下去。守住这吊脚楼,就守住了钱。”

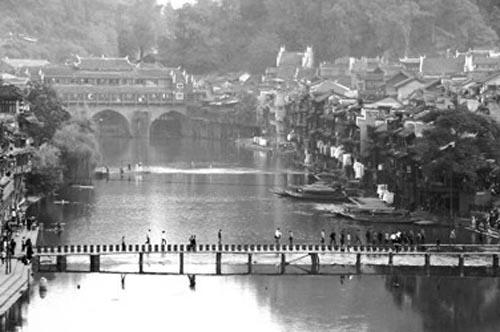

横跨沱江的虹桥,无论从远近高低看去,都别有一番风情。

“沱江过去清清的江水,流到哪里去了”

吊脚楼:临河客栈

女主人:廖俊秀

民族:苗族

如今50多岁的廖俊秀,出生在凤凰紧邻贵州大兴的阿拉营镇。1975年,21岁的她经邻居介绍,与从县里下乡插队的汉族知青麻先生相识,随后便嫁进了凤凰县城婆家的吊脚楼。

这婆家的房子,就是临河客栈的前身,原本属于当地的一家大户人家,三开间的吊脚楼在土改中一分为二,麻家分到一间半。麻家娶了廖俊秀,就将原来的一间半扩建成两间房。

那时的吊脚楼,住得舒服吗?

“哪能和今天的吊脚楼比呢!”廖俊秀的笑容里,洋溢着对今天生活的满意。

廖俊秀住进麻家时,家里已经不点煤油灯,点的是电灯。而做饭还是烧柴禾,后来才用煤炉。那时,吊脚楼里并没有专门的卫生间,洗澡只能用木盆,也没有厕所,在吊脚楼靠江一侧的公共空间,通常有一个掏空的厕位。厕位一般距地面一二米高,正对着地面上的一个粪桶。而粪桶在当地有个好听的名称——“蜜蜂窝”,这是因为当时农民种菜种粮,基本没有化肥,全靠这有机肥,所以一桶粪可以卖一两毛钱。只要粪桶一满,农民就会飞快地把粪挑走。后来,农民种地改用化肥,街上挑粪的农民消失了。2002年以后,县里给古城区铺了排污管,吊脚楼也开始装上了抽水马桶。

也就在2002年,廖俊秀家拿出40万元,将自家原来二层的吊脚楼改造成了三层砖木结构的吊脚楼,12间房子里有10间可以做客房,一下子成了凤凰家庭旅馆业的先行者。

廖俊秀最钟情的,其实是凤凰的水。刚嫁到凤凰来的时候,喝的是井水,洗菜、洗衣、洗拖把,用的是沱江水。直到上世纪70年代末,自来水管子才接进了迴龙阁。这让古城的老百姓生活方便多了,但廖俊秀则认为自来水怎么都比不上凤凰城的井水。和老滇一样,他们称这井水为“山泉水”。如今,她家里喝的依然是山泉水。

让廖俊秀最揪心的是,沱江水已经今非昔比。

“我刚嫁到凤凰时,那个沱江水清啊!春天水浅的时候,我们不是在吊脚楼下的踏步平台上洗衣服的,而是到沱江的江中心洗。脚站在水里,有点痒,低头一看,是一条条小鱼来啄你的脚。你想想那是什么感觉?

“那时,被单是苗家人比较值钱的家当。你猜我们用什么洗被单?用喝的山泉水洗被单啊。洗出来的被单又白又干净,就像新买的一样。

上游开饭馆的人,有时就在沱江里刷锅洗碗,弄得江水里有时会有油花飘下来。你说,这哪能行呢!”她说。

沱江唯一让她满意的,是政府前几年筑了长潭岗水坝。过去每当汛期来临,沱江水都要暴涨,一直没过堤岸,甚至吊脚楼的一楼都要进水。而自从大坝建成后,吊脚楼再也不进水了。

廖俊秀觉得,沱江水质的下降,与外来商家的关系很大。“我们在江边洗完菜,摘下的烂菜叶子带回来丢进垃圾桶里,而他们呢,直接扔进了沱江。他们是来赚钱的,反正把钱赚够了就走了,才不管沱江水清不清呢。”

好在当地政府已经关注水问题。凤凰县规划局局长杨旭东告诉记者,凤凰前些年已建成了湖南全省第一座县级污水处理厂。明年,第二座污水处理厂也将建成完工,凤凰污水处理率将达到70%。在“十二五”期间,凤凰县城的污水处理率要达到100%,沱江的水质有望大大改善。

如今,廖俊秀用临河客栈挣来的钱,让儿子在凤凰新城区又开了一家旅馆。孝顺的儿子让她搬进新城区住,却被她一口回绝:“我还是喜欢住在这里喝山泉水,我可受不了自来水的那股味儿。”

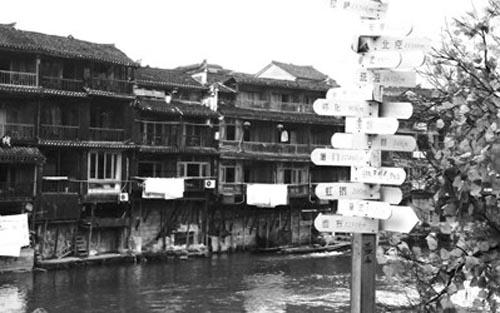

看到里程标志牌,既会感觉到凤凰人走出古城的急迫心情,也会发现旅游业正将时尚带进古城。

“客人说虹桥那边太热闹了,还是我这里最安静”

吊脚楼:古城居

女主人:武银仙

民族:苗族

古城居是2005年从原来二层楼的吊脚楼翻建而成的,如今它有上下四层。古城居门前的那条青石板路,其实要紧得很。曾几何时,它是从湖南怀化到贵州铜仁的“官道”。直到解放后建了公路,它才退出了“湘黔要道”的序列。不过,从虹桥去沈从文的墓地,它是必经之路。

游凤凰,有不去看沈从文故居的,大概没有不去看虹桥的。虹桥始建于明代,清康熙九年(1670年)加建,桥长79米、宽9米,中间建有凉亭。民国3年(1914年),当时的湘西镇守使田应诏在桥上建成与桥同长的木结构吊脚楼木板房一座。后几经改建,如今为全长112米的风雨廊桥。

横跨沱江的虹桥,无论从远近高低看去,都别有一番风情,堪称沱江胜景。但如果你踏上虹桥,一定吓一跳:因为桥上东西两侧满满当当各开了12家商店,形同集市。尽管禁止机动车通行,但摩托车时常高音鸣笛,在人丛里穿行而过。虹桥南岸东头第一家开的油炸臭豆腐店,让人无论何时踏上虹桥,都可以闻到标志性的臭豆腐味道。

凤凰县委宣传部领导告诉记者,2010年,凤凰的旅游人数已经达到了520万人次,旅游收入为1.2亿元。但游客的涌入,既激励了外来经商者来凤凰投资,也让凤凰的环境压力空前巨大。

记者不止一次听到从凤凰回来的游客抱怨:“凤凰太吵了。”读过《边城》的,甚至还极端地说:“沈从文笔下的凤凰已经不在了。”

凤凰怎么可能还停留在沈从文的年代呢?其实,凤凰人不过是更多元罢了。在古城区的青石板路上,既有一边摆着小银饰的摊子,一边颔首绣花任游客拍照的苗家女;也有只要看到拿相机的游客走过,就先喊住对方“拍照5块钱”的老太太。外来的形形色色的酒吧,一到夜晚就以高分贝的演奏让人觉得是不是走错了地方,又给这湘西大山里的古城带来了时尚和活力。

“分贝”,是政府管理的焦点。凤凰已经出台有关条例,规定古城区白天的分贝不能超过55分贝,晚上不能超过45分贝。据观察,这几乎是“不可能完成的任务”。所幸的是,政府规定的“晚上零点以后酒吧必须‘噤声’”这条做得很好。零点前后,记者专门在吊脚楼里看表:果然,零点一到,沱江两岸瞬时静了下来,电吉他声消失在江水里。偶尔,沱江边的酒吧里,突然有个游客放声高歌,从他走调的清唱里,你知道他一定喝醉了,与政府的管理无关。

第二天一早,有游客扛着旅行箱,沿着迴龙阁的青石板路,急匆匆地赶往古城居。进门后,他们对老板娘说的第一句话是:“吃不消了,虹桥那里太热闹了,还是住你这儿吧。”

“我们这里一点不吵,”老板娘武银仙说,“还空着一间江边房。”

“江边有房”,是沱江边每个家庭旅馆最经典的广告语。

与别的吊脚楼不同的是,古城居是传统的全木结构。晚上客人在房间里走动或上床,地板发出的“咯吱咯吱”声,邻屋都会听见。这让一直住在钢筋混凝土建筑里的城里人,有了一份感受“原汁原味”吊脚楼的新奇。

全木结构的吊脚楼,在文物保护专家眼里,才是“真正”的吊脚楼。但在没有政府或民间专项基金投入的情况下,要靠原住民的觉悟来支撑它,谈何容易?

如今,凤凰古城吊脚楼和商铺的价格正被越炒越高,自然也有外来客商向武银仙抛出了绣球。

“我不出租房子的,”老板娘一口回绝了对方的要求,“我现在能挣这点钱很满足了。”

古城居的男主人是当地的一位公职人员,一家三口日子过得和美喜乐。

“你说,我把房子租给别人,他能像我一样爱护这房子吗?两年的租金四五十万,可他期满走了,我修修房子不还得10万、20万的?不如我自己做,人辛苦点怕什么,他能赚我也能赚啊。”她说。

外来的商户,其实并非洪水猛兽,但怎么融入当地的社区,怎么取得原住民的信任,怎么建立起曾经的“远亲不如近邻”的邻里关系,这是吊脚楼里的人们面临的新话题。

(应采访对象要求,文中原住民及旅馆均为化名。)