春茶嫩叶细细开

明前茶,贵如金。

一句民间俗语道出了春茶的珍贵。

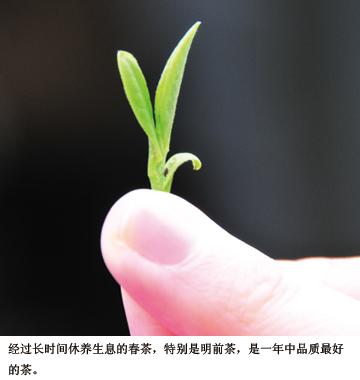

“茶的种类按季节有春、夏、秋茶之分。春茶是指当年5月底前采制的茶叶,夏茶是6月初至7月初采制而成的,7月中旬以后到8月下旬采制的茶叶算暑茶,而9月以后,就称为秋茶了。”专家介绍说,春茶由于春季气温适中,雨量充沛,加上茶树经过较长时期的休养生息,植被内营养成分丰富。由于春天气温相对较低,有利于茶叶中含氮化合物的合成与积累,其中游离氨基酸、蛋白质等营养成分含量较高,使得春茶的滋味更鲜爽,香气更浓烈,保健作用更明显。而且春茶生长期间一般无病虫危害,无须使用农药,茶叶不会被污染。因此,春茶,特别是清明期间采制的明前茶,往往是一年中品质最佳的茶。”

而夏茶由于采制时正逢炎热季节,茶叶中的氨基酸、维生素含量明显减少,滋味略显苦涩;秋茶采摘时虽然气候温和,但雨量不足,使茶叶显得枯老、香气较少、叶色发黄。因此,夏茶和秋茶都不如春茶。

而要想品味正宗的明前茶,就要对明前茶有所了解。明前茶在春分时开始萌芽,清明前采摘。但由于清明前气温普遍较低,发芽数量有限,生长较慢,能达到采摘标准的很少。物以稀为贵,明前茶就更显珍贵,特别是以西湖龙井和洞庭碧螺春为代表的绿茶。

在西湖龙井、洞庭碧螺春等明前茶上市之时,一些产自海南、云南、福建等地的春茶常让消费者误认为是明前茶。

实际上,海南、云南、福建等地区的一些春茶叫做“早春茶”,而不是“明前茶”。明前茶有严格的时间限定,必须是在春分到清明期间头轮采摘的茶才能叫明前茶。海南、云南等地区气候温暖,茶叶早在大寒节气就可以采摘,孕育期短,口感等多方面都与明前茶有很大区别。特别是到明前,这些茶都已经多轮采摘,品质打了很大折扣。而江浙地区的西湖龙井、洞庭碧螺春等明前茶却是经过了5个多月的冬眠时间,在春天萌发的第一批新芽,茶多酚、生物碱、氨基酸、儿茶素等含量较高,所以明前茶口感好、耐泡、营养丰富。

考究工艺成就春茶品质

春茶的金贵,除了茶叶的品质和采摘的时机,炒茶工艺也是其中的关键因素。据介绍,春茶采制工艺相当考究,要求当天采摘、当天炒制,通常是从下午一两点炒到第二天早上五六点。经过采摘、摊放、杀青、回潮、辉锅、分筛、挺长头等多道复杂工序,才能生产出上好的春茶。

青叶采摘

春茶采摘有3个特点:早、嫩、勤,其中以清明前采制的茶品质为最佳,称为“明前茶”,谷雨前采制,称为“雨前茶”。明前茶的采摘强调细嫩和完整,采摘标准是完整的一芽一叶,芽长于叶,芽叶全长约1.2厘米。

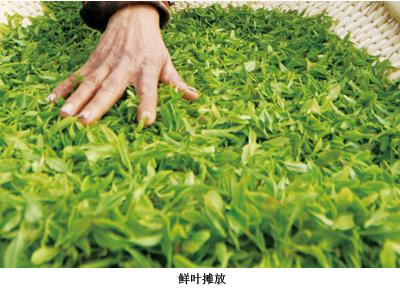

鲜叶摊放

采回的鲜叶在室内进行薄摊,摊放在竹匾或篾盘上,厚度为1〜2厘米左右。经2小时以上摊放后,中间轻轻摇动摊放器具2〜3次,每次2〜3下,翻动芽叶,使部分水分挥发,散发青草气,增进茶香,减少苦涩味。

杀青

当锅温达80℃〜100℃时,投入经摊放过的叶子,杀青前期,以抓、抖手式为主,幅度由大到小,要求先抛后闷。散发一定的水分后,逐渐改用搭、压、抖、甩等手式进行初步成型,压力由轻而重,不断变换手法,还要根据鲜叶大小、老嫩程度和锅中茶坯的成型程度不断变化手法。炒至七八成干时即起锅,历时12〜15分钟。

回潮

杀青后,放于阴凉处进行薄摊回潮。筛去茶末、簸去碎片,历时约40〜60分钟。

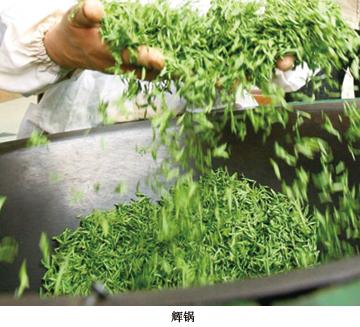

辉锅

回潮后的茶叶倒入锅中,进一步整形炒干,完成定型。通常是四锅青锅叶合为一锅辉,锅温60℃〜70℃,历时20〜25分钟,锅温分低、高、低3个过程,手式压力逐步加重,主要采用抓、扣、磨、压、推等手法。其要领是手不离茶,茶不离锅。炒至茸毛脱落,扁平光滑,茶香透出,折之即断。

分筛

用筛子把茶叶分筛。簸去黄片,筛去茶末,使茶叶成品大小均匀。

挺长头

把筛出的大一点的茶叶再一次放入锅中,将其挺直,历时约5〜10分钟。

绿色生物链孕育碧螺春

“倒春寒”是指茶树长苞以后,遭遇下雪打霜,芽头掉了需要重新生长。持续的低温天气,延缓了茶树芽苞的生长速度,影响茶树的生长周期。今年,由于多年不遇的霜雪双重夹击让杭州西湖龙井茶保护区里的龙井头茶几乎全军覆没,反而是往年稍晚上市的洞庭碧螺春因为苏州洞庭山特殊的地理位置、气候条件和碧螺春特有的种植方式保住了这批明前茶,因而在2010年的春茶市场上拔得头筹——3月19日,第一批明前极品碧螺春就摆上了北京吴裕泰等老字号茶庄的柜台,而西湖龙井则在三四天后才姗姗来迟。

碧螺春产自苏州市吴中区西洞庭山地区,西山四面被太湖环绕,全岛有20余条深浅不等坐向不一的山坞、山谷,这里的茶园常年雾气悠悠,年平均气温在15.9℃左右,拥有茶树生长的绝佳气候条件。传说清康熙南巡至太湖,江苏巡抚进献此茶,康熙饮后赞不绝口,遂以该茶色碧而形曲似螺,又采摘于早春,钦定茶名为“碧螺春”。康熙皇帝与茶的一段佳话,让洞庭碧螺春的盛名历经300年而不衰。

而吴裕泰的头批碧螺春茶就来自位于西洞庭山的茶叶基地,茶园坐落在一条山坞之中,与四周山体有百米左右的落差,山坡上种植着大片桃、梅、李、杨梅、枇杷、柑橘等果树,茶树就被掩映在高大的果树之下,远望花果一片,近看茶树丛生。果树冬天为茶树遮蔽霜雪,夏天则为细嫩的芽叶遮挡骄阳,常年生长在一起的茶树与果树枝丫相伴,根脉相通,茶吸果香,花窨茶味,碧螺春花香果味的天然香沁由此而来。这一以茶为主、茶果花间植间作的独特生态环境,孕育了洞庭碧螺春茶独特的花果香气品质特征,茶香因果味而浓。

近几年,洞庭碧螺春产地开始实施严格的标准化生产和有机绿色食品生产,茶农在种植茶叶时施用有机肥。如果亲临茶园,夜晚会看到一盏盏发出荧光的灯,这是采用“频振式杀虫灯”来灭虫,几乎每夜都亮着;而在白天,更会看到三五成群的鸡鸭穿梭在茶园中。这就是生态农业生产模式——在茶园养殖鸡鸭,让它们在田间活动,这样可以疏松表土,促进生态茶园的营养成分的吸收。

小小两片叶,带动农业、低碳、生态三张牌,让人们享受到了洞庭碧螺春更加浓重的绿色。

2002年12月,国家质检总局正式批准对原产地域产品洞庭(山)碧螺春进行地理标志产品保护,只有产自苏州吴中区东山、西山的碧螺春才能被称为十大名茶之一的“洞庭碧螺春”,而其他产地的茶叶只能称之为“碧螺春”,虽两字之差,但品质和口味上相去甚远。由于洞庭西山气温较低,在明前茶采摘的时节里,能够达到采摘标准的鲜嫩碧螺春芽头极其稀少,茶叶经历了一个寒冷的冬天、养精蓄锐之后生长出来,不受虫害侵扰,也免去了人工化肥、农药的污染,茶叶品质纯正。

专家介绍,采茶的时机和细微的天气变化对于产出的茶叶品质影响很大,即使差一天,茶的品质也会有很大不同。清明前后采摘的碧螺春最为珍贵,往往一个技艺熟练的采茶女忙碌一个早晨,摘下来的青叶也不过是50克而已。而炒制500克特级碧螺春,则需要7.4万颗芽头。采回的芽叶及时进行精心拣剔,保持芽叶匀整一致,只有芽长1.5〜2厘米的芽叶,才可以加工成精品茶。通常拣剔1公斤芽叶,需要费工2〜4小时。精心采选的茶芽,通过复杂的炒制工艺,才能做出“茸毛遍体”的极品碧螺春。

纯手工炒制醇厚味道

纯手工炒制工艺是洞庭碧螺春茶的又一个独特之处——炒茶过程堪称“原生态”。一排排砖块垒起来的灶台,灶台里燃烧着的柴火,是山里的各种果木枝丫,炒茶师傅们在200℃的高温下赤手“手不离茶,茶不离锅,揉中有炒,炒中有揉,炒揉结合,茸毛不落,卷曲成螺”,空气中弥漫着浓浓的茶香。在炒茶师傅们的手中,挺直嫩绿的青叶经过杀青、热揉成团、搓团显毫、文火烘干四道工序之后,整个炒茶过程需要40分钟左右,一锅只能炒三两左右,没有机器控制温度,也没有工具衡量标准,全凭老师傅们多年的经验和敏锐的手感。炒制完毕的茶叶首先要在当地通过第一轮检测后,再经过一轮理化审评和感官审评才会评定出等级。

经过重重考验杀出重围的“特级”碧螺春有着独特的内在品质:外形与人们传统观念中茶叶的样子相差很大,不是龙井、毛尖那种翠绿油亮,而是披满白毫,并且白毫越多、品质越好。

识别春茶

鉴别新茶与陈茶

观色泽

闻香气

品滋味

陈茶由于茶叶中酯类物质经氧化后产生易挥发的醛类物质,会使可溶于水的有效成分减少,从而使滋味由醇厚变得淡薄;同时,由于茶叶中氨基酸的氧化,使茶叶的鲜爽味减弱而变得“滞钝”。

虎年春茶俏市场

冲泡也是一门艺术

水温的界定

茶叶分量

茶叶刚好把茶盅底遮盖就好,冲泡的时间随冲泡次数而增加。冲泡法没有一定的方式,不过享受春茶时不仅只是品味其茶汤之美,更可以进一步在冲泡过程中欣赏其沉浮变化之美。